G. Gutiérrez Alonso, J. Brendan Murphy y J. Fernández-Suárez

«La

Tierra, en vez de actuar como un estatua

inerte, es un ser vivo y en movimiento».

«The earth, instead of appearing as an inert

statue, is a living, mobile thing».

J. Tuzo Wilson, 1968

Ver pdf

Introducción

Bajo los auspicios de la UNESCO y la Unión

Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS),

el

«Año Internacional del Planeta Tierra»

comenzó en Enero de 2007, y se extenderá

hasta diciembre de 2009, con el objetivo de

conseguir un mayor y más efectivo uso, por

parte de la sociedad, del conocimiento

desarrollado por los más de 400.000

científicos dedicados al estudio de la

Tierra existentes en el mundo. El objetivo

global del «Año Internacional del Planeta

Tierra», es construir una sociedad global

más segura, sana y desarrollada, tal y como

se expresa en el subtítulo de su logo

«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El

año central del trienio, 2008 «El Año

Internacional», ha sido proclamado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas como

el su año internacional. Las Naciones Unidas

proponen este año internacional como una

importante contribución al desarrollo

sostenible, ya que promueve el uso razonable

(sostenido) de los recursos de la Tierra y

anima a realizar una mejor planificación y

un mejor desarrollo para reducir los riesgos

ambientales para los habitantes del planeta.

el

«Año Internacional del Planeta Tierra»

comenzó en Enero de 2007, y se extenderá

hasta diciembre de 2009, con el objetivo de

conseguir un mayor y más efectivo uso, por

parte de la sociedad, del conocimiento

desarrollado por los más de 400.000

científicos dedicados al estudio de la

Tierra existentes en el mundo. El objetivo

global del «Año Internacional del Planeta

Tierra», es construir una sociedad global

más segura, sana y desarrollada, tal y como

se expresa en el subtítulo de su logo

«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El

año central del trienio, 2008 «El Año

Internacional», ha sido proclamado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas como

el su año internacional. Las Naciones Unidas

proponen este año internacional como una

importante contribución al desarrollo

sostenible, ya que promueve el uso razonable

(sostenido) de los recursos de la Tierra y

anima a realizar una mejor planificación y

un mejor desarrollo para reducir los riesgos

ambientales para los habitantes del planeta.

Para esforzarse en conseguir estos nobles

objetivos, debemos de hacer una sincera

valoración sobre lo que conocemos de nuestro

planeta. Aunque las Ciencias de la Tierra

sea una disciplina muy joven, su cuerpo de

conocimiento ha sido aumentado recientemente

de manera ímproba, especialmente cuando se

trata de entender las interacciones entre la

Tierra sólida, la hidrosfera, la atmósfera y

la biosfera, y las relaciones entre estas

interacciones y aspectos medioambientales

como el calentamiento global, la

biodiversidad o la pérdida de ozono.

La mayoría de los recursos que necesita

nuestra civilización, tales como la energía,

materias primas y aguas subterráneas son el

resultado de procesos geológicos que, en

algunos casos aún no comprendemos

completamente. La sociedad no esa

concienciada de que la demanda de los

materiales de consumo básicos es lo que

condiciona la búsqueda de diferentes

metales, a menudo escasos, que necesitamos

en nuestra vida cotidiana en la forma, por

ejemplo, de complejas aleaciones presentes

en los teléfonos móviles

o en las televisiones con tecnología

digital. La sociedad siempre ha demandado

estos recursos sin tener en cuenta la

necesidad de entender los procesos

involucrados en su formación. La economía

relacionada con la extracción de

hidrocarburos fósiles, minerales y aguas

subterráneas ha determinado que nuestros

recursos más importantes estén al borde del

agotamiento sin haber extraído de ellos el

conocimiento necesario para ayudar a nuestra

sociedad a encontrar más recursos. Esta

miope aproximación a cómo explotamos

nuestros recursos se ve favorecida por la

falta de comprensión de la sociedad y de los

estamentos políticos sobre el papel de los

científicos dedicados a las Ciencias de la

Tierra en el hallazgo de los recursos que

sostienen la riqueza de nuestra sociedad.

Esta condición de incomprensión nace de la

falta de educación geológica en los niveles

preuniversitarios en la mayor parte de los

planes educativos de la mayor parte de los

países del mundo. Además, donde se enseña

geología, los contenidos que se imparten

están casi siempre anticuados y son

comunicados por personal docente que carece

de formación y de la pasión necesaria para

impartir estos conocimientos.

Las capas de la Tierra

La Tierra se compone de varias capas

concéntricas con distintas composiciones

químicas y propiedades quí-micas. Por lo

general, el planeta tiene capas ordenadas de

acuerdo con su densidad, de manera que las

moléculas más ligeras, se encuentran

mayoritariamente en la atmósfera, mientras

que los elementos más densos (por ejemplo el

hierro y el níquel) son más abundantes en el

núcleo (figura 1). El conocimiento que

tenemos de la parte gaseosa de nuestro

planeta ha sido intensamente acopiado por

distintos tipos de aeronaves, naves

espaciales, cohetes balísticos, globos y

aviones, que han surcado la misma en toda su

extensión. El límite exterior de nuestra

atmósfera se define en el límite del campo

gravitatorio de la Tierra. Este límite se

encuentra aproximadamente a 10.000 km por

encima de la superficie de la Tierra donde

la atmósfera se compone de unos pocos

protones y electrones libres y algunos

átomos de Helio bombardeados por la

radiación solar. Lo que se conoce como la

atmósfera superior se extiende desde los

confines superiores hasta aproximadamente

640 km por encima de la superficie terrestre

y recibe el también el nombre de Exosfera.

Por debajo de ella, hasta los 80 o 85 km de

altitud, se encuentra la Termosfera,

compuesta de unas pocas moléculas de gases y

donde la ISS orbita nuestro planeta. La

presión atmosférica es muy baja y su tem-peratura

varía de 1.300oC a 300oC en ciclos de 11

años que se corresponden con los ciclos de

las manchas. Dentro de la Termosfera se

encuentra una subcapa que se denomina

Ionosfera situada entre unos 100 y 200 km de

altura que está formada por una

concentración de electrones y que es

fundamental para la transmisión de ondas de

radio. La interacción de la Ionosfera, el

campo magnético terrestre y el viento solar

es la responsable de la existencia de las

auroras que se observan en zonas localizadas

en latitudes elevadas. Por debajo de la

Termosfera se encuentra la Mesosfera hasta

una altura de 50 km de atura y es donde la

mayor parte de los bólidos y meteoritos se

destruyen, protegiéndonos de esta manera del

impacto de los mismos. Por debajo, la

Estratosfera se extiende hasta entre 12 a 8

km por encima de la superficie (dependiendo

de la latitud que se considere), e incluye

otra importante subcapa cerca de su límite

inferior, la capa de ozono, que nos protege

de de las mortíferas radiaciones

ultravioletas. Los cambios anuales en la

capa de ozono localizada sobre los polos

terrestres causan cambios dramáticos en la

cantidad de radiación ultravioleta que

reciben esas regiones y que pueden amenazar

la vida en la Tierra. Por debajo de la

estratosfera se encuentra la troposfera que

se extiende hasta la superficie de la

Tierra. El nombre de troposfera deriva del

griego tropos, que significa «girar o

mezclar», es una capa turbulenta en la que

se concentra la circulación atmosférica que

depende en su mayoría de los contrastes de

temperatura, presión y humedad del aire que

se encuentra cerca del ecuador o de los

polos. Estos contrastes, junto con el giro

terrestre que causa la fuerza de Coriolis,

son los responsables de los cabios locales

del tiempo, de los distin-tos climas y de

que la vida se mantenga en la Tierra.

Por debajo de la atmósfera, pero por encima

de la Tierra solida, la Hidrosfera cubre más

del 70% de la super-ficie de nuestro

planeta. La Hidrosfera es un sistema global

que regula el clima de nuestro planeta y

permite la vida. En la actualidad, el 97,2%

del el agua existente en la super-icie de la

Tierra se encuentra en los océanos, el 2,15%

en los glaciares y el 0,63% en las aguas

subterráneas (aunque de hecho la mayor parte

del agua de la Tierra se encuentra en el

manto, formando parte de algunos de los

minerales que lo componen).La cantidad de

agua almacenada en los glaciares ha variado

sustancialmente a lo largo de la histo-ia

geológica de acuerdo con la extensión de los

casquetes glaciares. La Hidrosfera tiene

1.35 _ 1021 kg de agua (que representa

aproximadamente 1/4.500 e la masa total de

la Tierra) tanto en forma líquida como

sólida). La presencia de la Hidrosfera

convierte a nuestro planeta en algo único

dentro del Sistema Solar y su existencia es

de crucial importancia para el mantenimiento

y desarrollo de la vida tal y como la

conocemos en la actualidad. La circulación

global de los océanos se describe en la

actualidad median-te un concepto dinámico

que se conoce como la circulación «termohalina»

(término que proviene de combinar tem-peratura

y salinidad del agua del mar), un concepto

desarrollado a finales del siglo XX que

considera que la temperatura, la salinidad y

los contrastes de densidad del agua del mar

entre las regiones ecuatoriales y polares

son las causas de las corrientes globales

que transportan calor y nutrientes por toda

la hidrosfera. La presencia de cas-uetes

polares en un componente esencial de este

modelo, ya que se encargan de mantener los

contrastes térmicos y de densidad que causan

la circulación termohalina. Como es bien

sabido, la monitorización a través de

satélites ha documentado el progresivo

aumento de las tasas de desaparición de

hielo en latitudes elevadas, y los modelos y

simulaciones informáticas muestran que una

continuada pérdida del hielo de los

casquetes polares afectará la estabilidad de

la circulación global termohalina.

La Tierra sólida, conocida también como

Geosfera, es un cuerpo casi esférico que

tiene un radio medio de 6370 km y una masa

aproximada de 6.0 _ 1024 kg. Tiene un poco

más de diámetro en el ecuador que en los

polos. Su densidad es de 5515 kg/m3, la

mayor de todos los planetas del Sistema

Solar. La observación directa del interior

de la Tierra está limitada por la

profundidad a la que pueden llegar los

sondeos mecánicos. El sondeo más profundo

realizado en el mundo alcanzó los 12.262 km

de profundidad y fue realizado en 1994 en la

península de Kola (situada al norte de

Rusia). Esta profundidad apenas constituye

el 0,2% del radio de nuestro planeta, lo que

nos indica que la mayor parte del

conocimiento de las capas que forman el

interior de la Tierra es indirecto.

Las diferentes capas que forman el interior

de la Tierra sólida se pueden clasificar de

acuerdo con dos criterios, su composición

química y sus propiedades mecánicas. De la

misma manera que los rayos X pueden

revelarnos la estructura y composición

interna de un paciente humano, el estudio

sistemático de las trayectorias de las ondas

sísmicas a través de la Tierra ha permitido

la división de la Tierra en capas que se

distinguen en función de sus diferentes

propiedades mecánicas. Estas capas son

(desde la superficie hacia el centro):

(i) La Litosfera, es la cascara

externa y dura de la Tierra. Excepto cerca

de las «dorsales centro oceánicas», esta

cascara esférica rocosa se extiende hasta

una profundidad de aproximadamente 100 a 150

km e incluye la corteza oceánica (de entre 5

y 9 km de espesor y compuesta

fundamentalmente por rocas volcánicas de

tipo basalto) y la corteza continental (con

un grosor de entre 25 a 70 km y formada por

rocas con abundantes silicatos de aluminio

cubiertas por una delgada capa de

sedimentos). Por debajo de la corteza se

encuentra el manto superior, formado

fundamentalmente por peridotita (una roca

relativamente densa, en la que predominan

minerales con composición de silicato de

hierro y/o magnesio, como el olivino y el

piroxeno, y que tiene menos sílice que la

corteza). La resistencia mecánica de la

peridotita, que se comporta de manera rígida

hasta profundidades de 100 a 150 km y a

temperaturas por debajo de los 1.100ºC,

define la base de la litosfera.

(ii) La Astenosfera (el nombre

proviene del griego asthenos, que significa

débil) es parte del manto, se extiende hasta

250 a 400 km por debajo de la superficie y

fluye de manera plástica en la forma de

células de convección disipando el calor del

interior de la Tierra. La astenosfera

contiene una pequeña cantidad de magma, en

torno al 5%, que hace que se comporte

mecánicamente de manera débil, lo que

permite que la litosfera suprayacente se

pueda mover en la forma de grandes placas

rígidas (ver más adelante). La astenosfera

junto con el resto de rocas del manto hasta

los 660 km de profundidad es lo que

conocemos como el Manto Superior .

(iii) El Manto Inferior se extiende

hasta una profundidad de 2.890 km, Aunque es

sólido, sus elevadas presiones y

temperaturas hacen que se encuentre en unas

condiciones muy próximas a su fusión, lo que

le permite fluir muy lentamente.

El manto en su conjunto incluye la parte

inferior de la litosfera, la astenosfera y

el manto inferior. Aunque en todo él su

composición predominante es de silicatos de

hierro y magnesio, los minerales que tienen

esta composición son distintos en función de

los cambios en presión y temperatura con el

incremento de la profundidad. Este cambio de

mineralogía afecta las propiedades mecánicas

del interior de la Tierra y juega un papel

fundamental en la definición de las capas

del interior terrestre. La parte superior

del manto esta compuesto por unos minerales

que se llaman olivino y piroxeno, pero a

unos 400 km de profundidad (en torno a la

base de la astenosfera), la estructura de

esos minerales cambia para convertirse en

otros llamados espinelas de tipo beta y

gamma. A mayor profundidad, entre 650 y 670

km, se genera otro mineral, con la misma

composición y distinta estructura atómica,

que se denomina perovskita y cuya formación

nos indica el límite entre el manto superior

y el inferior. En la base del manto,

alrededor del núcleo terrestre se encuentra

una fina capa diferente (conocida como D’’)

cuyas características se encuentran en la

actualidad sometidas a un intenso debate al

que nos referiremos más adelante.

(iv) El núcleo se extiende, por

debajo del manto hasta el centro de la

Tierra. Esta subdividido en un núcleo

externo, liquido, compuesto por una aleación

compleja de hierro, níquel y azufre y/o

oxígeno; el núcleo interno (con un radio de

1220 km) es sólido, compuesto por una

aleación de hierro y níquel, y su

comportamiento ha sido recientemente

interpretado como perteneciente a un único

cristal (aunque esta interpretación se

debate en la actualidad). La masa del

núcleo, enriquecida en hierro, es la

responsable de la anómala densidad global de

nuestro planeta. Su origen ha sido

interpretado recientemente como el resultado

de una gran colisión con otro planeta en los

episodios más tempranos de la evolución de

la Tierra (hace aproximadamente 4.500

millones de años). En esta colisión el

núcleo del otro planeta fue transferido a la

Tierra. Según este modelo, los materiales

ligeros desprendidos en la gigantesca

colisión fueron lanzados al espacio, donde

parte de ellos se amalgamaron para formar a

nuestra compañera la Luna, que tiene una

densidad media de 3.300 kg/m3.Existen otros

modelos para la formación del núcleo, los

cuales argumentan la acreción heterogénea de

material durante la formación de la Tierra

que culminó con la diferenciación

gravitacional del núcleo en el que se

concentraron los elementos más pesados.

Independientemente de cómo se formó el

núcleo, la circulación del núcleo externo,

que es líquido, crea una dinamo que es la

responsable del intenso campo magnético que

podemos reconocer cuando usamos una brújula

para orientarnos. El campo magnético nos

protege de las radiaciones cósmicas y

solares, que pueden resultar letales, y las

investigaciones más recientes apuntan a que

la mayor velocidad angular del núcleo

interior respecto al núcleo exterior es la

causa de las especiales características de

la dinamo, incluyendo la persistencia e

intensidad del campo magnético que

disfrutamos en nuestro planeta en contraste

con otros planetas del sistema solar.

La estructura en capas de nuestro planeta se

inició muy temprano respecto a la evolución

de la Tierra y refleja, de alguna manera, la

historia de los procesos dinámicos que han

sucedido a lo largo del tiempo geológico.

Podemos observar y medir muchos de los

procesos dinámicos que ocurren en la

atmósfera y la hidrosfera modernas (por

ejemplo sistemas meteorológicos y corrientes

oceánicas) pero la situación que observamos

en la actualidad no es más que un fotograma

en una película de acción que se extiende

durante miles de millones de años. Con un

conocimiento correspondiente a un periodo

temporal tan pequeño es muy difícil predecir

cuál será la evolución de estos procesos con

el tiempo. Afortunadamente, las

interacciones entre la atmósfera, la

hidrosfera y la litosfera a lo largo de todo

el tiempo geológico han quedado preservadas

en el registro rocoso. Por ejemplo, el

análisis detallado de los diferentes tipos

de roca y de su contenido en fósiles ha

permitido la reconstrucción de los cambios

del nivel del mar en los últimos 550

millones de años, así como algunos periodos

en los que la actividad volcánica fue

particularmente intensa se pueden

correlacionar con cambios en la composición

de la atmósfera y del agua de los océanos,

lo que tuvo consecuencias muy importantes en

la evolución de la biosfera.

Los procesos que tienen lugar bajo la

superficie de la Tierra tan tenido un papel

por lo menos tan importante en la evolución

de nuestro planeta, como su relación con

aquellos que suceden en la hidrosfera, la

atmósfera y la biosfera. Por ejemplo, la

distribución de continentes, siempre

cambiante cuando se considera la escala de

tiempo geológico, se debe a la convección

que tiene lugar en el manto. La geografía

permanentemente cambiante de la Tierra tiene

consecuencias muy profundas en la

circulación de la atmósfera y la hidrosfera

y por tanto es el la causa más importante de

los cambios climáticos que se producen de

manera natural.

Es muy difícil para la mayoría de las

personas entender el inmenso efecto que

tienen los procesos geológicos que han

construido la Tierra tal y como la conocemos

dado que la mayoría de estos procesos actúan

con tal lentitud que su escala temporal es

varios órdenes de magnitud más extensa que

la vida de un ser humano o incluso de toda

la existencia de la humanidad. Sin embargo,

es esencial darse cuenta que estos procesos,

actuando a lo largo de millones, o miles de

millones de años, son los responsables de

haber proporcionado a la humanidad de un

medio ambiente y de unos recursos que han

permitido el avance de la civilización.

Muchos de los científicos que se dedican al

estudio de las Ciencias de la Tierra piensan

que la mayor parte de los problemas

medioambientales modernos son el resultado

del desconocimiento fundamental de estos

procesos. Los recursos tales como los

combustibles fósiles y los metales se

formaron según una cadencia propia de los

procesos geológicos, pero están siendo

consumidos por nuestra sociedad a las

velocidades que demanda nuestra sociedad.

Desde la perspectiva de los geólogos, es el

enorme contraste entre estas dos cadencias

lo que hace que nuestro medio ambiente esté

sometido al desequilibrio que observamos en

la actualidad y, por tanto, para entender el

mismo, debemos aprender más de los procesos

que formaron los recursos que utilizamos. La

falta de educación sobre las ciencias de la

Tierra en nuestra sociedad, que incluso ha

sido eli-minada de las escuelas en la mayor

parte del mundo, impide que entendamos

nuestro planeta y nuestro papel como

guardianes del medio ambiente de la Tierra.

Es más, prácticamente no existen políticos

ni administradores que tengan formación

relacionada con las ciencias de la Tierra.

En este ensayo, exploramos que es lo que

conocemos y que es lo que no conocemos

acerca de los procesos que gobiernan la

lenta e inexorable evolución del Planeta Tierra,

y discutimos la necesidad que tenemos de una

ciudadanía más consciente de la importancia

de las Ciencias de la Tierra.

Lo

que conocemos: la tectónica de placas, el

paradigma

En la segunda mitad del siglo XX, las

Ciencias de la Tierra sufrieron una

revolución científica que culminó en el

paradigma de la tectónica de placas. El

concepto de tectónica de placas está tan

afianzado en la literatura geológica como la

evolución en la biológica o el «Big Bang» en

la astrofísica. El paradigma de la tectónica

de placas es el resultado de la integración

de varios conceptos que se desarrollaron a

lo largo del siglo XX, comenzando por el

concepto de deriva continental cuyo valedor

fue Alfred Wegener en 1912. A renglón

seguido, Arthur Holmes en 1929 propuso un

mecanismo que podía servir para explicar el

motor de la deriva continental, algo que

Wegener no había sido capaz de hacer, a

partir de hipotéticas corrientes de

convección en el interior de la Tierra.

Estas ideas fueron rescatadas en los años 60

por R. Dietz y H. Hess para proponer uno de

los conceptos más importantes de la

tectónica de placas, la expansión del fondo

oceánico. Estos conceptos fueron integrados

y sintetizados en 1967-68, fundamentalmente

por D.P. McKenzie, R.L. Parker, J.

Morgan,X.Le Pichon,y J.T. Wilson entre

otros, en lo que ahora conocemos como el

paradigma de la tectónica de placas. Desde

entonces un gran número de datos se han

sumado a esta teoría, aunque muchos de los

detalles de la misma aún necesitan ser

estudiados. A continuación exponemos un

resumen de los fundamentos de esta teoría.

De acuerdo con la teoría de la tectónica de

placas, la capa rígida más externa de la

Tierra, que tiene entre 100 y 150 km de

espesor, la litosfera, viaja sobre la

astenosfera, más caliente y plástica (en el

sentido de que se puede deformar) tal y como

se ha descrito anteriormente. Como una

cascara de huevo agrietada, la litosfera

está rota en unos 20 fragmentos, o placas,

que se mueven lentamente alrededor del globo

a velocidades que no llegan a los 10

centímetros por año. A medida que se mueven,

las placas pueden chocar unas con otras,

separarse entre ellas, o deslizarse una con

respecto a otra y los efectos de estos movi-mientos

son más evidentes cerca o en los mismos

límites de las mismas. A corto plazo, las

interacciones entre las places crean

esfuerzos en las proximidades que son

disipados por terremotos. Sin embargo, a

largo plazo, estos esfuerzos hacen que se

generen cadenas montañosas donde las places

colisionan y se creen océanos encima de la

corteza recién nacida entre palcas que se

separan. Los continentes están embebidos de

forma pasiva en las placas junto con parte

de los océanos que los rodean, moviéndose de

unos y otros de manera solidaria. Su

movimiento durante millones de años es capaz

de abrir y cerrar completamente cuencas

oceánicas. Por ejemplo, el alejamiento de

América de Europa y África durante los

últimos 180 millones de años ha abierto el

océano Atlántico, el cual continúa creciendo

en la actualidad. Es de esta manera como el

mapamundi que reconocemos como único en la

actualidad no es más que el mencionado

fotograma de una apasionante película. Las

fuerzas que mueven los continentes se

generan debajo de las cordilleras submarinas

que recorren el centro del océano Atlántico

y del resto de de la red de cordilleras

submarinas que se extienden por más de

60.000 km. En estas cordilleras, el magma

caliente que surge desde el manto, se enfría

y solidifica creando la nueva litosfera oceánica

y, por tanto, ampliando el tamaño de ese

océano. A medida que se va creando nueva

litosfera, las placas situadas a ambos lados

de la cordillera oceánica son empujadas y

separadas una de otra (figura 2a). Dado que

la tierra tiene una superficie constante, la

creación de nueva litosfera debe de

compensarse con la destrucción de litosfera

más antigua en alguna otra parte, lo que

sucede en un proceso que se denomina

subducción. De la misma manera que el Atlántico,

usando el mismo ejemplo anterior, se ha ido

abriendo durante los últimos 200 millones de

años, el movimiento relativo de América

hacia el Oeste ha hecho que la placa, o

grupo de placas, que forman la mayor parte

del océano pacífico haya convergido hacia el

continente americano y haya sido subducida,

bajo él. En este caso, cuando las placas

convergen, la placa más densa es subducida

por debajo de la más ligera, y es

reintroducida en el manto, donde es

parcialmente consumida y reciclada (figura

2b). Por lo general, la corteza oceánica es

más densa que la corteza continental, así

las pates de las placas que contienen corte-za

continental normalmente se hunden por debajo

de las que tienen corteza continental.

Además, donde dos placas convergen, las que

poseen una litósfera más antigua y más fría

(y por lo tanto, más densa) son las que son

subducidas preferentemente. Si se consideran

en conjunto los procesos mencionados, será

habitualmente la litosfera oceánica más

antigua la que será subducida. Así se puede

entender como casi la totalidad de la

litosfera oceánica tiene menos de 180

millones de años de antigüedad, mientras que

en los con-tinentes se preservan rocas que

tienen hasta 4000 millones de años.

La subducción es uno de lo procesos

responsables de la generación de cadenas

montañosas, de las orogenias (del griego

oros, montañas). Cuando las placas

oceánicas, más densas, se introducen hacia

el interior de la tierra, el agua que

contienen hace que su composición sea

inestable, lo que hace que ocurran cosas por

encima de la zona de subducción, sobre todo

la generación de rocas fundidas, magma, con

menos densidad, que tienden a salir hacia la

superficie de la Tierra. Cuando este magma

asciende, alimenta los volcanes y calienta

la corteza suprayacente creando montañas

(figura 2c). Los Andes son un ejemplo

clásico de cómo se construyen este tipo de

cadenas montañosas, ya que duran-te los

últimos 200 millones de años, al menos desde

que se comenzó a desmembrar Pangea, la

litosfera oceánica de diferentes placas

tectónicas ha subducido debajo del margen

occidental de la placa sudamericana.

Por otro lado, todos los océanos modernos

contienen complejos de islas, como Nueva

Zelanda o Filipinas (que en conjunto reciben

el nombre de terrenos) (figura 2d). La mayor

parte de estos terrenos colisionarán, en

algún momento determinado, con un margen

continental, activo o pasivo, cuando se

consuma el fondo oceánico existente entre

las dos masas continentales debido a la

subducción. La colisión producirá actividad

magmática y deformación, y constituirá otro

tipo de orogenia. Este es el caso del oeste

de Norteamérica, donde las colisiones de un

gran número de terrenos durante los últimos

200 millones de años han añadido más de 500

kilómetros de litosfera continental al

margen occidental de la placa

norteamericana.

Por último, un tercer tipo de orogenia

sucede cuan-do la placa que subduce arrastra

corteza continental. En este caso la

colisión entre masas continentales sucede

cuando la corteza oceánica entre ellas ha

sido subducida. Cuando la corteza

continental, que es relativamente ligera,

llega a la zona de subducción, no puede

introducirse en el manto lo que provoca el

fin de este proceso. Aunque exis-ten datos

recientes que indican que la corteza

continental puede ser arrastrada dentro del

manto hasta profundidades de 100 kilómetros,

en algún momento la subducción tiene que

finalizar. Es obvio que el proceso de

subducción debe de preceder al de colisión,

lo que implica que esta tercera clase de

orogenia debe de sobreimponerse a una

orogenia previa de tipo andino. El resultado

final es la construcción de una litosfera

engrosada que produce enormes montañas y

raíces continentales, tales como el Himalaya,

que es el resultado de la colisión entre la

India y Asia meridional, y los Alpes que

resultaron de la colisión de parte del norte

de África contra Europa (figura 2e).

Algunas cosas que desconocemos (y deberíamos

saber)

En esta sección vamos a explorar algunas de

las importantes cuestiones que aún no están

respondidas , no están explicadas o son

controvertidas en las Ciencias de la Tierra,

especialmente aquellas que están

relacionadas con procesos que tienen lugar

en el interior del planeta y mostraremos su

especial importancia para entender la evolución

de nuestro dinámico planeta y para la

génesis de muchos de los recursos que

necesita la humanidad. Por supuesto que hay

más temas que son importantes, y no

pretendemos ser exhaustivos en su

enumeración y descripción. Nuestras

opiniones son personales y tendenciosas, de

acuerdo con los temas en los que centramos

nuestro trabajo y nuestra experiencia

investigadora.

¿Cuáles son las fuerzas que mueven las

placas?

Incluso después de que la Tectónica de

placas haya sido universalmente aceptada, el

origen y la causa de las fuerzas que mueven

las placas ha sido objeto de un intenso

debate. Antes de este debate, Arthur Holmes

había postulado que la deriva continental

había sido causada por el lento movimiento

del manto, que caliente y fluido circulaba

por debajo de los mismos desplazándolos

pasivamente como una cinta transportadora.

El origen de ese movimiento del manto se

origina en la convección, un proceso similar

al bullir de una cazuela llena de sopa a

medida que se va calentando, pero que sucede

a una velocidad infinitamente más baja.

Aunque ahora sabemos que los continentes

forman parte de las placas, en una primera

aproximación el concepto propuesto por

Arthur Holmes puede ser aplicado al

movimiento de las palcas litosféricas que

forman la Tierra. La convección está causada

por el calor que se halla en el interior de

la Tierra. Este calor se origina

principalmente a partir de dos causas; el

calor residual que se disipa progresivamente

desde la formación de la Tierra y el calor

que se genera por la constante transmutación

de los elementos radioactivos

(fundamentalmente Uranio, Torio y Potasio)

que se hallan en el interior de la Tierra.

En los años 90 se postularon dos nuevos

conceptos que añadían otras fuerzas

alternativas a las que se podían entender a

partir únicamente de la convección en el

manto terrestre. El «empuje de la dorsal

oceánica» (Ridge push) nos propone que la

intrusión de magma en las dorsales

centro-oceánicas es la fuerza que impulsa y

mantiene el movimiento de las placas. Así

mismo, se postuló el «tirón de la placa» (slab

pull), que quiere decir que la fuerza que

mueve las placas se deriva de la litosfera

oceánica, más anti-gua y más densa que se

hunde, arrastrada por la gravedad, por

debajo de las zonas de subducción

arrastrando con su peso al resto de la

placa, incluidos los continente que pueda

incluir. Recientemente, este último

mecanismo (slab pull) ha sido considerado

como el causante de las fuerzas que

mantienen la dinámica de las placas

tectónicas. Los avan-ces más recientes en la

tomografía sísmica (una técnica que permite

visualizar el recorrido de las placas que

subducen dentro del manto terrestre),

parecen indicar que la subducción de

litosfera fría y densa, que es capaz de

atravesar todo el manto y llegar hasta el

límite de éste con el núcleo, es lo que

condiciona y causa la existencia y forma de

las corrientes de convección dentro del

manto. Muchos geodinámicos creen que las

fuerzas causadas por la litosfera, fría y

densa, mientras se hunde en el mato son las

responsables de aproximadamente el 90% de la

energía necesaria para mantener la dinámica

de la Tectónica de Placas.

Como se puede ver, tenemos algunas ideas de

cómo son las fuerzas que trabajan en el

interior de la Tierra y conducen el

movimiento de las placas, pero necesitamos

un conocimiento más profundo de las mismas

para poder entender todos los detalles y

conocer cuál es el equilibrio entre todas

las fuerzas que actúan para mantener la

Tectónica de Placas. En la actualidad,

ninguno de los mecanismos que se han

propuesto explican por si mismos los

detalles implícitos en el movimiento de las

places; las fuerzas involucradas son

difícilmente medidas y estudiadas y, además,

los posibles mecanismos que puedan actuar no

pueden ser sometidos a una experimentación

directa. El hecho de que las placas

tectónicas se han movido en el pasado, y se

estén moviendo en la actualidad no admite

discusión, tal y como se puede comprobar con

los modernos sistemas geodésicos, como el

GPS, pero los detalles de cómo y porque nos

movemos continuarán fascinando a los

científicos hasta un futuro no muy próximo.

¿Han funcionado las placas tectónicas desde

las épocas más tempranas de la evolución

terrestre?

Como se ha indicado previamente, la

tectónica de placas se considera en la

actualidad el paradigma que expli-ca la

mayor parte de los procesos que suceden en

la parte sólida de la Tierra y que configuró

su cambiante geografía alo largo del tiempo,

también se considera que no existe un

mecanismo similar que esté operando

actualmente en otros planetas de nuestro

Sistema Solar. No obstante, existe una gran

controversia acerca de cómo y cuándo la

tectónica de placas comenzó a funcionar en

la Tierra. La mayor parte de los científicos

que se dedican a las Ciencias de la Tierra

piensan que la manera de funcionar de la

tectónica de placas ha cambiado a medida que

la Tierra se ha ido enfriando a lo largo del

tiempo. Dado que el flujo de calor es la

principal energía que alimenta la tectónica

de placas, es más que posible que la Tierra

primigenia, más caliente, tuviese un

equilibrio de fuerzas diferente al que

observamos en la actualidad.

La discusión de cómo o cuando comenzó la

tectónica de placas se encuentra limitada

por el escaso registro rocoso existente, y

del que se puedan extraer datos acerca de la

historia temprana de la Tierra. Entre los

geólogos y geofísicos hay acuerdo acerca de

que el manto durante la era Arcaica (hace

más de 2.500 millones de años) estaba más

caliente que en la actualidad, pero no hay

acuerdo en si estaba mucho más caliente o

no. La pregunta más importante aún se

mantiene sin respuesta y es si el proceso de

subducción tenía las mismas características

que en tiempos más recientes, o si la

inclinación de las placas oceánicas que

subducen lo hacían con una inclinación menor

debido a su mayor flotabilidad y grosor, que

impedía que pudiese subducir hasta las

profundidades que lo hacen hoy en día, como

veremos a continuación. Otra de las discusiones

existentes es si la tectónica de placas

empezó y se paró varias veces a lo largo de

la historia de la Tierra (de la misma manera

que puede haber sucedido a la vida). Esta

pregunta aún está abierta, y parte de los

científicos piensan que la tectónica de

placas comenzó hace unos 700 millones de

años, a la vez que se produjeron una serie

de dramáticas eras glaciares que llegaron a

congelar completamente la superficie del

planeta. En el otro extremo, otros piensan

que el «estilo moderno» de la tectónica de

placas ha esta-do funcionando desde hace por

lo menos 3.100 millones de años, e incluso

desde hace 4000, tal y como sugieren las

rocas volcánicas de esa edad, muy similares

químicamente a las que se producen en la

actualidad en las proximidades de zonas de

subducción modernas, y la geoquímica y los

isótopos registrados en los circones (un

silicato de circonio, Zr, que está presente

en la mayor parte de las rocas terrestres.

La relación de la concentración de los

distintos isótopos de hafnio, Hf, y oxígeno,

O, de los circones formados hace entre 4000

y 4400 millones de años apuntan a la existencia

de una corteza continental «fría» y

evolucionada en los albores de la evolución

terrestre, lo que ha hecho asumir a muchos

científicos que un mecanismo similar a la

actual tectónica de placas ha podido existir

desde los tiempos primigenios de la

existencia de nuestro planeta.

¿La

capa D’’ es un cementerio de placas

tectónicas?

Una de las características más discutidas

acerca de la naturaleza del interior de la

Tierra es qué es y qué significa la capa

D’’, situada unos 29.00 km de profundidad.

Esta capa de la Tierra, tiene unos 200 km de

espesor, y se sitúa en el límite entre el

manto y el núcleo (figura 1). Fue nombrada

por el geofísico Keith Bullen, quién dividió

el interior de la Tierra en varias capas, de

A hasta G, siendo la capa D lo que conocemos

en la actualidad como manto inferior,

basándose en el estudio de las

características de las ondas sísmicas que

las atraviesan, como ya se ha mencionado.

Más adelante, Bullen dividió la capa D en

dos a las que denominó D’ y D’’. Lo que

resulta llamativo de la capa D’’ es que

presenta una topografía muy irregular y,

además, es el lugar donde se cree que se

generan los penachos mantélicos (mantle

plumes, figura 2f ). La naturaleza de esta

capa es controvertida. Algunos autores

piensan que está compuesta del mismo

material que el resto del manto, pero cuyo

mineral más abundante es uno que se denomina

post-perovskita, que es únicamente estable

bajo presiones y temperaturas muy elevadas,

más allá de nuestra imaginación. Otros

autores consideran que esta capa constituye

una especie de «cementerio», donde termina

la litosfera oceánica que subduce, la cual

es reciclada y se vuelve a fundir

completamente (figura 2g) produciendo los

penachos mantélicos. Sabemos, por el estudio

de los isótopos de las rocas volcánicas que

se producen encima de las islas oceánicas

sugieren que los magmas que las originaron

estaban contaminados por componentes

derivados de su paso por zonas de

subducción.

El destino de la litosfera oceánica

subducida se conoce bien hasta que llegan

aproximadamente hasta unos 650 km de

profundidad (la base del manto superior),

donde un cambio en las fases minerales que

lo componen lo hacen más duro y más

resistente a que la litosfera oceánica lo

atraviese (figura 2h). Este cambio

mineralógico produce que el manto de

composición peridotítica, es decir,

predominantemente formado por un silicato de

magnesio denominado olivino, se convierta en

un manto compuesto por un mineral con una

estructura del tipo de la perovskita, el

cual tiene una composición similar a la del

olivino pero un empaquetamiento más denso de

los iones que lo constituyen. Tal y como se

desprende de la discusión ante-rior, existen

muchas incertidumbres acerca de como son y

cómo se comportan los materiales que se

encuentran en el manto. Los avances más

recientes que se han realizado en técnicas

de análisis químicos permiten que seamos

capaces de analizar isótopos que nunca

habían sido analizados previamente. Además,

los análisis realizados usando las modernas

celdas de presión de diamante pueden

replicar las presiones y temperaturas que

existen dentro del manto e investigar los

cambios mineralógicos que se producen bajo

las mismas. Es más, las modernas técnicas de

tomo-grafía sísmica y su mejor resolución

pueden permitir resol-ver y establecer la

geometría y trayectoria de las placas que

subducen a través del límite mineralógico

correspondiente a los 650 km de profundidad,

y pueden ayudar a desvelar la arquitectura

de las células de convección del manto.

¿Cómo funciona el manto?

Como el núcleo de nuestro planeta es más

inaccesible que el manto, aún existen más

incertidumbres acerca de su composición y

estructura. En el núcleo, las técnicas

geofísicas que investigan el interior de la

Tierra, están sometidas a incertidumbres

mucho mayores que en el resto del interior

de la misma. La naturaleza líquida del

núcleo exterior impide la transmisión de

algunas de las ondas sísmicas (ondas «s» o

de cizalla) que se utilizan para conocer las

características de las distintas capas que

configuran el interior de la Tierra. La

composición del núcleo es conocida a partir

de estudios indirectos que incluyen el

conocimiento de la masa de la Tierra y su

momento de inercia y la naturaleza de los

meteoritos metálicos (irons), cuya composición

se interpreta como similar a la del núcleo

de la Tierra. Estos meteoritos están

compuestos de una aleación de hierro y

níquel que puede incluir un pequeño

porcentaje de azufre, menor del 10% en forma

de un sulfuro denominado troilita, y

oxígeno.

El núcleo de la Tierra es el responsable de

su campo magnético, el cual nos protege de

las radiaciones mortales que emite nuestro

Sol. La modelización de la composición,

estructura y organización de nuestro núcleo

ha despertado incontables preguntas acerca

de cómo está organizado internamente y de

cómo son los movimientos relativos entre el

manto externo e interno que causan nuestro

campo magnético. Los estudios más recientes

nos indican la existencia de corrientes

toroidales en el núcleo externo siguiendo un

eje aproximadamente Norte-Sur. Además el

núcleo interno se comporta como si estuviese

compuesto por algo parecido a un cristal

único (o una multitud de cristales que están

alineados unos a otros) y algunos

científicos postulan que esta configuración

puede explicar las causas de la alta

intensidad del campo magné-tico terrestre.

La historia de el campo magnético de nuestro

planeta está registrada en la superficie de

la Tierra, funda-mentalmente en las lavas

rica en hierro (por ejemplo los basaltos),

en las cuales queda registrado cuando éstas

se enfrían por debajo del punto de Curie (en

torno a los 500ºC). Ya que el basalto es una

roca muy abundante, que se forma en todas

las dorsales centro oceánicas, poseemos un

extraordinario catálogo de cómo han cambiado

las pro-piedades del cambio magnético de la

Tierra a lo largo de su historia, y con más

precisión durante los últimos 200 millones

de años. Estos estudios muestran de manera

irrefutable como el campo magnético de la

Tierra ha invertido su polaridad

innumerables veces a lo largo de la historia

geológica. De hecho, el estudio de estas

inversiones fueron, en su momento, la piedra

angular sobre la que se construyó la

doctrina que permitió establecer la

tectónica de pla-cas, la deriva continental

y la expansión del fondo oceánico. A pesar

de su gran importancia, aún desconocemos

cuales son las causas de estas inversiones.

De

la nébula solar al aire que respiramos

Por mucho que valoremos nuestro conocimiento

de los procesos que ocurren en el interior

de nuestro planeta, es la existencia de una

atmósfera «respirable» la que confiere a la

Tierra su carácter único en el sistema solar

(y en la medida en que sabemos, más allá del

mismo). Esta atmósfera es la que ha

permitido la existencia de vida durante al

menos 3000 millones de años. Sólo por ese

hecho, el origen de nuestra atmósfera merece

unas líneas en este ensayo, las cuales

únicamente pretenden llamar la atención del

lector sobre la complejidad inherente al

estudio del origen y posterior evolución de

la atmósfera.

El origen. Se considera que la

atmósfera terrestre tiene un origen

secundario, lo que lleva implícita la exis-tencia

de una hipotética atmósfera primigenia

«capturada» gravitacionalmente de la nube de

gas a partir de la cual se formaron el sol y

los planetas. Existen numerosas evidencias

en contra de un origen primario para la

atmósfera actual, aquí citaremos un ejemplo

ilustrativo: el cociente entre las

concentraciones de Nitrógeno y Neón (N/NE)

es aproximadamente 1 en el Sol mientras que

en la atmósfera terrestre esta relación está

en torno a 86.000. Si esto es así, o bien el

Neón escapó de la atmósfera terrestre de una

manera 86.000 veces «más eficiente» que en

el Nitrógeno (y no existe ninguna razón para

asumir o explicar tal situación) o bien en

Nitrógeno fue introducido con posteriori-dad

en algún tipo de condensado y por lo tanto

tiene un origen secundario.

La idea actualmente aceptada es que la

atmósfera (secundaria) se formó con

posterioridad al evento de for-mación de la

Luna como consecuencia de la colisión entre

la Tierra y otro planeta durante los

primeros 50 millones de años de historia de

la Tierra.

El impacto posiblemente fundió una

importante proporción del manto terrestre

creando una nube de vapor de silicatos

alrededor de la Tierra. A medida que de esta

nube caía una «lluvia de silicatos», la

parte volátil de la nube incrementaría su

abundancia relativa, eventualmente dando

lugar a una protoatmósfera de CO2, CO, H2O y

h2, con la mayor parte del agua aún disuelta

en el manto. Las temperaturas calculadas

para la superficie de la Tierra después de

este «diluvio primigenio» dependen de la

cantidad de CO2 en la misma, pero podrían

haber alcanzado los 500K. La manera en que

la atmósfera evolucionó a partir de este

estadio inicial depende severamente de cómo

la corteza y el manto han evolucionado

química y térmicamente (nótese que

dependiendo del modelo utilizado, durante

los primeros 100 millones de años la

superficie de la Tierra podría haber sido

infernalmente caliente o polarmente fría, o

bien se fueron alternando ambos episodios).

Desde la perspectiva humana (y de otras

especies) hay un aspecto que consideramos

interesante mencionar: se sabe que la

atmósfera más temprana contenía muy poco oxí-geno

pero la abundancia actual de dicho elemento

en la atmósfera es del 21%. La mayoría de

los especialistas están de acuerdo que el

cambio de una atmósfera esencialmente

anóxica a una atmósfera óxica tuvo lugar

hace aproximada-mente 2500 millones de años

(al final del Eón Arcaico).

Las evidencias de este cambio se encuentran

en las rocas que registran la aparición de

sedimentos «rojizos», que reflejan la

oxidación del hierro ferroso (Fe2+) a hierro

férrico (Fe3+). Como cabe esperar, la propia

evolución del oxígeno en la atmósfera esta

condicionada por la evolución de otros

elementos y compuestos, tales como el azufre

y el metano.

Finalmente, es evidente, como ocurre con

otros procesos de evolución de la Tierra a

todas las escalas y «profundidades», el

conocimiento parcial que tenemos de los

mismos hacen muy difícil predecir futuros

cambios significativos en el funcionamiento

de nuestro planeta y en particular de

nuestra atmósfera. En la medida en que los

datos nos permiten interpretar, la atmósfera

ha tenido una composición más o menos

constante durante los últimos 540 millones

de años (a partir del inicio de la Era

Paleozoica). Esto se debe en gran medida a

la acción combinada de la tectónica de

placas y procesos superficiales que han permitido

un balance más o menos estable del

CO2,expulsado hacia la atmósfera por la

actividad volcánica y «secuestra-do» por la

precipitación de rocas carbonatadas y la

formación de combustibles fósiles. Nuestra

actividad industrial, la quema de dichos

combustibles altera de manera artificial

dicho balance, añadiendo una incógnita más a

la ya complicada ecuación que gobierna la

evolución de la cubierta gaseosa de nuestro

planeta.

Los

supercontinentes, ¿ciclos o accidentes?

Los supercontinentes se pueden definir como

masivas aglomeraciones continentales que

aglutinan a la mayor parte de la litosfera

continental de la Tierra a lo largo de un

periodo de tiempo determinado de la historia

geológica de nuestro planeta. Los

supercontinentes se hayan siempre rodeados

por superocéanos.

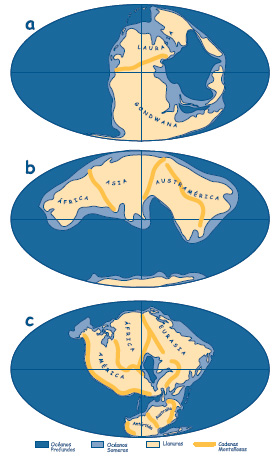

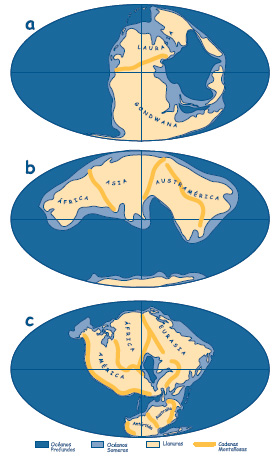

La pasada existencia del supercontinente

conocido como Pangea, rodeado por el

superocéano llamado Panta-lasa (figura 3a)

es uno de los dogmas de la tectónica de placas.

Esta geografía global formada por un

supercontinente fue protagonista del mundo

desde el fin del Carbonífero (hace 299

millones de años) hasta 100 millones de años

después, cuando Pangea comenzó a disgregarse

y dispersarse entre hace 200 y 100 millones

de años dando lugar a la existencia del

Océano Atlántico y cambiando progresivamente

hacia nuestra geografía actual.

Pangea se formó por la convergencia de

varios continentes que, debido a la

subducción de la litosfera oceáni-ca que los

separaba, sufrieron la consiguiente colisión

continental que se produce una vez consumida

esta. El resultado de esta amalgama

continental es un periodo de tiempo en el

que se crearon grandes cadenas montañosa en

todo el planeta entre hace 400 y 300

millones de años. A medida que la datación

geocronológica de eventos geológicos se va

haciendo más precisa se va poniendo claramente

de manifiesto que los grandes episodios en

los que se generaron cadenas montañosas se

hallan concentrados en intervalos temporales

relativamente cortos, separados en el tiempo

entre 500 y 350 millones de años y que

ocurrieron a escala global. Los episodios de

generación de cadenas montañosas que

precedieron la formación de Pangea se

concentran en épocas en torno a hace

650-600, 1.100-1.000, 1.600, 2.100 y 2.600

millones de años. Similarmente a lo que

ocurre con la formación de Pangea, estos

episodios son interpretados comúnmente como

épocas en las que se produjo la amalgamación

de un supercontinente y la mayor parte de

los científicos sostienen que Pangea no es

más que el último de la serie de los

supercontinentes que se han amalgamado y

posteriormente dispersado en los últimos

3.000 millones de años. La rotura y

dispersión de los continentes se encuentra

marcada por la inyección de rocas fundidas,

magma, en fracturas, seguida de la

gene-ración de antiguos márgenes

continentales a lo largo de las costas de

los continentes en dispersión.

Los continuos y repetidos ciclos de

generación y destrucción de los

supercontinentes han tenido un pro-fundo

efecto en la actividad magmática, y por

tanto, en la evolución de la corteza

terrestre y de la presencia de gases de

efecto invernadero en la atmósfera, y su

consiguiente efecto en el cambio climático y

en los efectos del mismo sobre la vida.

Existe un intenso debate en la comunidad

científica acerca de si la amalgamación de

continentes no es más que el resultado

inevitable de la deriva de la litosfera

continental, que flota sobre la astenosfera,

o si, por el contrario, son los patrones de

las corrientes presentes en el manto los que

dirigen a los continentes hasta juntarlos en

un único lugar para posteriormente

separarlos de nuevo y volver a juntarlos una

y otra vez. El geofísico americano Don

Anderson atribuye la rotura de los

supercontinentes a la capacidad aislante de

los mismos, que impide la disipación del

calor generado en el manto. De esta manera,

el manto bajo los supercontinentes se

calentaría anormalmente lo que originaría la

presencia de grandes volúmenes de fundidos

de naturaleza basáltica debajo del

supercontinente a medida que el manto se va

fundiendo. Este calor hace que el

supercontinente sea levantado ligeramente en

su centro y se arquee, fracturándose e

iniciando la rotura de los continentes a

medida que el magma aprovecha las fracturas

para ascender a la superficie. A medida que

este proceso progresa, los continentes se

hacen progresivamente más finos hasta que se

separan uno de otro completamente y nace un

Nuevo océano entre ellos. En este modelo el

creciente calor del manto bajo los

supercontinentes hace que su rotura sea

inevitable. Recientemente se han datado

grandes enjambres de diques basálticos que

tienen edades que se corresponden con

momentos en los que los continentes fueron

fracturados, lo que apoyaría la idea de que

la rotura y dispersión de los

supercontinentes pueden estar relacionados

con la acumulación de calor bajo los mismos.

Por otro lado, reunir de nuevo los

continentes para formar un supercontinente

requiere que se generen zonas de subducción

en los océanos situados entre los mismos.

Sin embargo los procesos que llevan al

inicio de una zona de subducción no están

bien establecidos. Una teoría pro-pone que

cuando la litosfera oceánica es lo

suficiente-mente antigua, es más densa y por

tanto es inestable gravitacionalmente, deja

de flotar sobre la astenosfera y comienza a

subducir espontáneamente, de manera especial

en zonas de fractura, más débiles. Las zonas

de subducción en el Pacífico occidental son

interpretadas como un ejemplo de este

proceso, ya que la mayoría de la litosfera

oceánica que ha subducido tiene más de 150

millones de años de antigüedad. La

subducción de la litosfera oceánica puede

arrastrar (slab pull, ver más arriba) a la

litosfera continental presente en la misma

placa tectónica hacia la zona de subducción.

Así, de manera general, la mayor parte de la

corteza continental hoy en día deriva hacia

las zonas de subducción que rodean el Océano

Pacífico y si este movimiento no cesa, en el

futuro existirá un nuevo supercontinente,

denominado «Amasia» por Paul Hoffmand, de la

Universidad de Harvard (figura 3b).Por el

contrario, a medida que el Océano Atlántico

se hace más ancho y su litosfera oceánica se

hace más antigua, es posible que en sus

márgenes se puedan iniciar una o varias

zonas de subducción a lo largo de zonas de

fractura más débiles, como indican algunos

modelos geodinámicos recientes. Si sucediese

esto, una posibilidad factible es que el

Océano Atlántico se cierre de nuevo,

generando un nuevo supercontinente que se

parecería a Pangea y que Chris Scotese, de

la Universi-dad de Texas, ha llamado «Pangea

Ultima» (figura 3c).

¿Cómo y cuándo cesará la tectónica de

placas? ¿Existe una geografía final de la

Tierra?

Dado que hay muchos aspectos desconocidos

acerca de como ha funcionado nuestro planeta

en el pasado, es difícil hacer predicciones

de cómo funcionará en el futuro. Sin

embargo, se han hecho algunos intentos de

predecir como la tectónica de placas

configurará nuestra geografía en el futuro.

Los modelos que se construyen en la

actualidad mantienen las direcciones y

velocidades de movimiento de las placas, lo

que es una aproximación extremadamente

simplista. Esta limitada forma de predecir

nuestra geografía futura nos muestra

fehacientemente la falta de entendimiento

que tenemos de las causas primarias de los

movimientos de las placas y de que no

podemos anticipar de ninguna manera los

posibles cambios en los patrones de

movimiento al desconocer completamente el

delicado equilibrio de fuerzas que conducen

la dinámica de la Tierra.

La dificultad a la hora de predecir si las

dos mayores masas continentales del planeta

continuarán con su movimiento actual para

cerrar el océano Pacífico, formando Amasia,

o si van a invertir su movimiento relativo

para, por el contrario, cerrar el Océano

Atlántico amalgamándose en Pangea Ultima

(ver más arriba y figura 3) es un ejemplo

clarísimo de las investigaciones de primer

orden que aún han de ser realizadas. Por

otro lado, sabemos que si nuestro

conocimiento de las geografías pasada, la

paleogeografía de nuestro planeta, es válido

entonces la figuración del próximo

supercontinente será, seguramente, muy diferente

de cualquier configuración que podamos

predecir a partir de la geografía moderna.

Las preguntas más importantes que podemos

hacer-nos son posiblemente: A medida que la

Tierra continúa enfriándose ¿Cuándo llegará

el momento en que el calor interno de la

tierra sea insuficiente para servir de

combustible a la tectónica de placas? y

¿Cuánto tiempo tardarán los procesos

externos en lograr una configuración estable

para nuestro planeta una vez que desaparezca

nuestro motor interno?

Estas cuestiones meramente retóricas sirven

para ilustrar algunos aspectos de las

importantes investigacio-nes que aún quedan

por hacer para conocer nuestro pla-neta. De

la misma manera que estudiamos la historia

humana, creyendo que saber de dónde venimos

es una guía para saber a dónde vamos, cuanto

mejor entendamos la historia de nuestro

planeta, estaremos mejor preparados para

poder utilizar los recursos que nos

proporciona nuestra generosa Tierra de una

manera más responsable y respetuosa con el

medio ambiente, de manera que comprometamos

nuestro futuro sobre la misma. Citando a

Winston Churchill: «Cuanto más atrás seas

capaz de mirar, más adelante podrás ver».

¿Está la Tierra en medio de una autopista

intergaláctica?

Usando el hilo conductor de la novela de

Douglas Adams Guía del autoestopista

galáctico, podemos prever la existencia de

posibles situaciones en las que eventos accidentales,

catastróficos e instantáneos puedan alterar

cualquier secuencia de hechos que hayamos

podido predecir.

Hasta ahora hemos discutido acerca de

procesos que no entendemos completamente

pero que podemos estimar, intuir o convertir

mediante hipótesis en patrones que en

ocasiones pueden ser razonablemente

predecibles. De nuestro conocimiento del

registro geológico sabemos que algunos de

los eventos más importantes en la historia

de nuestro planeta (por ejemplo la formación

del sistema Tierra-Luna, las abundantes

extinciones biológicas masivas, por no mencionar

el posible origen de la vida en sí o el

reinicio del reloj evolutivo mediante las

mencionadas extinciones) fueron causados por

procesos que no están relacionados con la

tectónica de placas y que pueden haber

tenido causas extraterrestres, como el

impacto de grandes bólidos espaciales o

grandes erupciones de la corona del Sol.

Estas incertidumbres imprevisibles añaden

más «especias» a al caldo de la falta de

linealidad de los procesos impredecibles,

que conocemos únicamente de manera parcial.

Como se cita en la Guía del autoestopista

galáctico, nuestro planeta es únicamente un

pequeño punto en un océano galáctico de

posibilidades.

Algunas reflexiones acerca de las Ciencias

de la Tierra y sus científicos

Nuestra sociedad percibe, y en gran medida

cree, que los científicos dedicados a las

Ciencias de la Tierra son románticos

coleccionistas y recolectores de fósiles o

viajeros empedernidos en busca de extrañas

rocas y minerales. En el caso de que esta

imagen haya sido fiel reflejo de la realidad

alguna vez, en la actualidad está

absolutamente desfasada. Los geólogos y

geofísicos acarrean la tarea de conocer,

desarrollar y entender los procesos que

ocurren en nuestro planeta, de cómo estos

han cambiado a lo largo del tiempo y de cómo

usar el conocimiento obtenido para encontrar

los recursos necesarios para mantener a la

humanidad, al mismo tiempo que promueven la

responsabilidad de mantener en buenas

condiciones nuestro medio ambiente.

Los gobiernos de la mayor parte del mundo

destinan a las Ciencias de la Tierra,

presupuestos que son cla-ramente

insuficientes, especialmente si se tiene en

cuenta o se el valor que tienen los recursos

obtenidos para nuestra economía o cuando se

comparan con la financiación de otras

ciencias cuya aplicación inmediata se aleja

mucho de los beneficios que se obtienen

mediante el desarrollo de las Ciencias de la

Tierra.

Sin embargo, es necesario decir que la

reciente inquietud de los gobiernos acerca

de las posibles amenazas medioambientales,

tales como el calentamiento global, ha

servido para aumentar los recursos

destinados a las Ciencias de la Tierra,

aunque la mayor parte de ellos sólo hayan

sido destinados a aquellos equipos cuya

especialidad se relaciona directamente con

el registro de los cambios climáticos

recientes. Desde nuestra perspectiva humana

como especie, entender los mecanismos

íntimos de los procesos que con-forman

nuestro planeta en conjunto es crucial para

entender los ciclos naturales del mismo, y

estos ciclos ocurren de acuerdo con la

escala del tiempo geológico, muy distinta de

la que estamos acostumbrados a percibir.

Como colofón, nos gustaría hacer énfasis en

que el abandono de la enseñanza de las

Ciencias de la Tierra en muchos sistemas

educativos de todo el mundo, hecho que puede

ser perfectamente ejemplificado en por el

caso español, donde no se imparte la

asignatura de geología en ningún curso de su

sistema educativo, es extremadamente

peligroso, ya que estamos construyendo una

sociedad que no se preocupa de los procesos

que han construido la arquitectura actual

del planeta en que vive. De esta manera es

mucho más difícil ser consciente de los

problemas medioambientales, que están

profundamente enraizados en el

desacoplamiento del ritmo que tienen los

procesos geológicos naturales y el del

desarrollo de la humanidad. Así, ¿nos

encontraremos alguna vez en una situación en

la que se nos pida que respetemos y

protejamos a un planeta que desconocemos

casi completamente?, ¿sabremos que hacer en

ese caso?

el

«Año Internacional del Planeta Tierra»

comenzó en Enero de 2007, y se extenderá

hasta diciembre de 2009, con el objetivo de

conseguir un mayor y más efectivo uso, por

parte de la sociedad, del conocimiento

desarrollado por los más de 400.000

científicos dedicados al estudio de la

Tierra existentes en el mundo. El objetivo

global del «Año Internacional del Planeta

Tierra», es construir una sociedad global

más segura, sana y desarrollada, tal y como

se expresa en el subtítulo de su logo

«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El

año central del trienio, 2008 «El Año

Internacional», ha sido proclamado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas como

el su año internacional. Las Naciones Unidas

proponen este año internacional como una

importante contribución al desarrollo

sostenible, ya que promueve el uso razonable

(sostenido) de los recursos de la Tierra y

anima a realizar una mejor planificación y

un mejor desarrollo para reducir los riesgos

ambientales para los habitantes del planeta.

el

«Año Internacional del Planeta Tierra»

comenzó en Enero de 2007, y se extenderá

hasta diciembre de 2009, con el objetivo de

conseguir un mayor y más efectivo uso, por

parte de la sociedad, del conocimiento

desarrollado por los más de 400.000

científicos dedicados al estudio de la

Tierra existentes en el mundo. El objetivo

global del «Año Internacional del Planeta

Tierra», es construir una sociedad global

más segura, sana y desarrollada, tal y como

se expresa en el subtítulo de su logo

«Ciencias de la Tierra para la sociedad». El

año central del trienio, 2008 «El Año

Internacional», ha sido proclamado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas como

el su año internacional. Las Naciones Unidas

proponen este año internacional como una

importante contribución al desarrollo

sostenible, ya que promueve el uso razonable

(sostenido) de los recursos de la Tierra y

anima a realizar una mejor planificación y

un mejor desarrollo para reducir los riesgos

ambientales para los habitantes del planeta.